ペットボトルを燃えるゴミに混ぜてもいいの?

ペットボトルのリサイクルの重要性とは?

ペットボトルはPET(ポリエチレンテレフタレート)という再資源化可能なプラスチックでできており、適切にリサイクルされれば、新たな製品に生まれ変わります。

具体的には、飲料ボトルの再生はもちろん、衣類(フリース素材など)や文房具、梱包材、さらには自動車部品や建材など、多岐にわたる製品の原料として活用されています。

これにより、石油資源の使用を減らすことができ、地球環境の保全にも繋がるのです。

限られた資源を循環させるという点で、ペットボトルのリサイクルは持続可能な社会づくりに不可欠な取り組みです。

混ぜてはいけない理由:燃えるゴミとの違い

燃えるゴミは基本的に焼却処理され、そこでエネルギーを得る場合もありますが、ペットボトルは資源として回収されることで再利用が可能になります。

もし燃えるゴミと混ざってしまうと、再利用のチャンスが完全に失われるだけでなく、リサイクル施設の処理効率にも悪影響を与えます。

また、ボトル内に液体が残っていたり、ラベルがついたままの場合は、ゴミ処理施設での機械の不具合や異臭の原因にもなり得ます。

さらには焼却の際に有害なガスが発生するリスクもあるため、分別は非常に重要です。

リサイクルのプロセスとその必要性

リサイクルの基本的な工程は、①回収→②洗浄・異物除去→③粉砕→④再生原料化という流れです。

最初の段階で適切に分別されていなければ、工程全体がスムーズに進まず、コストや時間がかかるだけでなく、品質の高い再生原料を作ることが難しくなります。

特に洗浄や異物除去の工程では、ラベルやキャップの取り忘れ、中身の残りがあると、機械の故障や他の資源への汚染につながります。

つまり、私たちの正しい分別行動が、リサイクルプロセスの成功を左右するといっても過言ではありません。

ペットボトルの正しい処分方法

- 中身をしっかり空にする(残っていると悪臭や施設のトラブルの原因に)

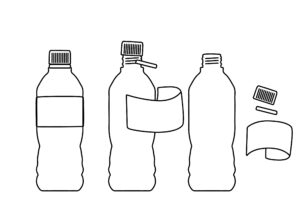

- キャップとラベルを外す(多くの自治体では別途「プラごみ」扱い)

- 軽くすすいで汚れを落とす(洗剤は不要、水でOK)

- 資源ごみとして分別日に出す(透明または半透明の袋に入れることが推奨される自治体も)

この4ステップを守ることで、誰でも簡単にリサイクルに貢献することができます。

スポンサーリンク

燃えるゴミとリサイクル:日本の現状

日本のリサイクル率の実態

日本のペットボトルリサイクル率はおおよそ85%と非常に高い水準を保っています。

この数字は世界的にも高く評価されており、日本のリサイクル体制がある程度機能していることを示しています。

しかしながら、リサイクルに適さない状態で排出されたペットボトルも依然として多く、全てが再利用されているわけではありません。

具体的には、中身が残っていたり、ラベルやキャップが取り外されていなかったり、異物が混入していたりするケースがあり、それによってリサイクルの工程が妨げられてしまうのです。

また、収集されたボトルの一部は品質が低く、リサイクル後の製品に使用できないため廃棄されることもあります。

そのため、完全なリサイクルを達成するには、制度や技術の整備だけでなく、私たち一人ひとりが分別のルールを守り、正しい方法で廃棄することが何よりも重要です。

日々のちょっとした意識が、日本全体のリサイクル率の向上に繋がります。

地域ごとのルールの違い

自治体によって「資源ごみ」の分別基準や出し方が異なります。

例えば、キャップとラベルの分別が必要な地域もあれば、一緒に出してもよい地域もあります。

また、地域によってはペットボトルの収集日が週1回、月2回など頻度が異なっていたり、回収場所や時間にも細かい指定があるケースも見られます。

さらに、自治体によっては、回収ボックスの設置場所(スーパーマーケットや学校など)を設けているところもあり、自宅前への排出が不要な場合もあります。

こうした違いを把握せずに適当な方法で出してしまうと、収集されず持ち帰りを求められたり、近隣トラブルに発展する可能性もあるため、必ずお住まいの市区町村のルールを事前に確認することが大切です。

ペットボトル廃棄のトラブルとその解決法

・中身が残ったまま出される→回収不可になることが多い。特に夏場は悪臭や虫の発生の原因になる。

・ラベルが剥がされていない→リサイクル施設での異物混入につながり、再資源化が困難に。

・可燃ゴミと一緒に袋詰め→資源ごみと認識されず焼却処理される可能性が高く、再利用不可。

・ボトルが潰されていない→容積がかさみ、回収効率が低下するケースも。

→正しい分別と事前処理が最大の対策です。ペットボトルは資源としての価値が高いため、ひと手間かけることで環境にも経済にも優しい循環が生まれます。

スポンサーリンク

ペットボトルの正しい分別ガイド

分別の基本:ペットボトルの処理方法

- ボトル本体:

資源ごみとして扱われ、多くの自治体で週に1回程度回収されています。透明な袋に入れて出すことが推奨されており、異物の混入を防ぐための配慮が求められます。 - キャップ:

基本的にはプラスチックごみに分類されますが、自治体によっては可燃ごみとして回収する場合もあります。回収の都合により、専用の回収ボックスを設置している地域も存在します。 - ラベル:

こちらもキャップ同様、プラスチックごみに分類されることが多いですが、ラベルに粘着材が含まれている場合などはリサイクル対象外となる場合もあります。特にシュリンクラベルは剥がしにくいため、カッターなどで切り込みを入れてから剥がすと簡単です。

また、分別時にはボトルを軽く潰して体積を減らすことで、ゴミ袋の使用量を削減でき、収集効率も向上します。こうした小さな工夫が環境への配慮につながります。

一般ゴミと燃えるゴミの違い

「一般ゴミ」は家庭から出る生活ゴミ全般を指し、「燃えるゴミ」はその中でも焼却が可能な紙類、生ごみ、布などを含む区分です。

例えば、汚れたティッシュペーパーや食品残渣は燃えるゴミとして扱われます。

一方、ペットボトルはその素材自体が可燃であるにもかかわらず、再利用可能な資源とされているため、”資源ごみ”という別枠で扱われるのが原則です。

これは、焼却せずに再利用できるポテンシャルが高いためであり、資源の有効活用や温室効果ガス削減の観点からも重要です。

特殊なケース:異物混入とその影響

・油や洗剤のボトル → リサイクル対象外のことが多い。これらの容器は、内容物の性質上、ボトルに成分が残りやすく、洗浄が困難なため再資源化の妨げになります。

・熱変形・汚損 → 工程上リサイクル不可に。電子レンジにかけたことで変形したペットボトルや、土や食品の汚れがこびりついたボトルは、リサイクルラインで弾かれてしまうことがあります。

・におい移りや着色 → 飲料用以外の使用でにおいが強く移っているものや、着色が施されたペットボトルも、品質管理上問題となるケースがあります。

→使用目的や状態を確認し、適切に処理しましょう。

再利用を妨げる要因となるものは、資源ごみではなく燃えるゴミや不燃ごみとして処分する選択も重要です。

自治体が発行しているごみ分別ガイドや、回収拠点の表示を参考にするのがおすすめです。

ペットボトルリサイクルの最前線

最近では、ボトルtoボトルと呼ばれる“ペットボトルから再びペットボトルへ”の完全循環型リサイクルも進行中です。

これは、使用済みのペットボトルを高度な技術で洗浄・再加工し、新たな飲料容器として再生するシステムで、日本国内でも大手飲料メーカーが積極的に導入しています。

さらに、化学的リサイクル(ケミカルリサイクル)技術も注目されており、汚れたボトルでも分子レベルまで分解して再利用できる技術が進んでいます。

技術の進化とともに、私たち消費者の理解と協力も不可欠であり、より質の高いリサイクル社会の実現に向けて、一人ひとりの行動が問われています。

環境への影響と持続可能な選択

プラスチック問題とその解決策

世界中で問題となっているプラスチックごみによる海洋汚染は、魚や海鳥などの生態系に深刻な影響を与えています。

ペットボトルやレジ袋などが海に流れ込み、動物が誤って飲み込むことで命を落とすケースも少なくありません。

また、紫外線や波によって細かく砕けた「マイクロプラスチック」は、海洋中に長くとどまり、食物連鎖を通じて私たち人間の体内にまで入り込む可能性が指摘されています。

こうした問題を根本から解決するためには、使い捨てプラスチックの使用削減、分別の徹底、そしてリサイクルの促進が欠かせません。

私たち一人ひとりの小さな努力が、海や地球の未来を守る大きな力となるのです。

未来のために私たちができること

- マイボトルの利用:

ペットボトルを買わずに、繰り返し使える水筒やタンブラーを持ち歩くことで、プラスチックごみの削減につながります。 - リサイクル製品の選択:

再生プラスチックを使った製品を選ぶことで、リサイクルの需要を高め、循環型社会に貢献できます。 - ごみ分別の徹底:

資源ごみと可燃ごみをしっかり分けることで、リサイクル効率が上がり、ゴミ処理の負担軽減にもつながります。 - 地元の清掃活動への参加:

地域のゴミ拾いや環境イベントに参加することで、意識が高まり行動にもつながります。 これらの取り組みを日常の中に無理なく取り入れていくことで、誰でも持続可能な社会への一歩を踏み出すことができます。

リサイクル意識を高めるための取り組み

学校教育や地域イベントなどでもリサイクル教育が広まりつつあります。

小学校ではリサイクル体験学習や、ごみ分別クイズなどを通じて子どもたちが楽しみながら学べる機会が増えています。

また、地域の自治体が主催する環境フェスティバルでは、リサイクル工作や廃材アートなどが人気を集めています。

企業においても、オフィスでの分別ごみ箱の導入や、リサイクル原料を使用した製品の販売、さらに従業員向けのエコ研修を実施する企業が増加中です。

このように、個人・地域・企業それぞれがリサイクル意識を高める活動を展開することで、社会全体のエコ意識が高まり、より良い未来へと繋がっていくのです。

スポンサーリンク

まとめ:正しい知識を持つことの重要性

ペットボトル処分のポイントまとめ

- ペットボトルは資源ごみとして分別!

- 中身を空にし、ラベルとキャップを分離

- 自治体のルールを確認しよう

今後のリサイクル活動への期待

リサイクル技術の発展により、未来の環境負荷は確実に減らせます。個人の意識変化が大きな流れを作ります。

読者ができるアクション提案

- 今日からマイボトルを持ち歩こう

- ゴミを出す前にもう一度分別を見直そう

- SNSでリサイクルの知識をシェアしよう

小さな行動が、地球を守る大きな力になります。

毎日の買い物でエコバッグを使ったり、使い捨て容器ではなく再利用可能な容器を選ぶこと、子どもたちに分別の重要性を伝えること、こうした一つひとつの取り組みが、未来の環境を変えるきっかけとなります。

たとえ小さな一歩でも、それが集まれば大きな波となり、持続可能な社会づくりへとつながっていくのです。